~ 険しすぎる渓谷!~

大歩危小歩危・祖谷渓エリア

四国を代表する超険しい観光地

Oboke Koboke・Iyakei Area

徳島県の中で有数の観光地として知られている大歩危小歩危や祖谷渓の一番のポイント、それは「とても険しい!」ということ。

四国山地は、西日本の中でもとても険しい山地ですが、その中でもとても険しいエリアの一つがこの地なのです。その険しさは土地の名前にも関係していて、「大歩危小歩危」の「ホケ」という言葉は、古語で「川沿いの断崖絶壁」の意味があるのだそう。

さて、この超険しい土地を生み出したのは一体何なんでしょうか?!

険しい渓谷はどうしてできた?!

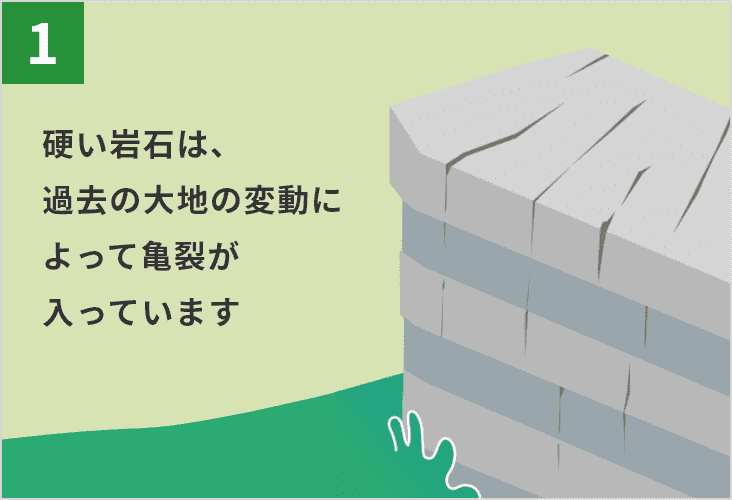

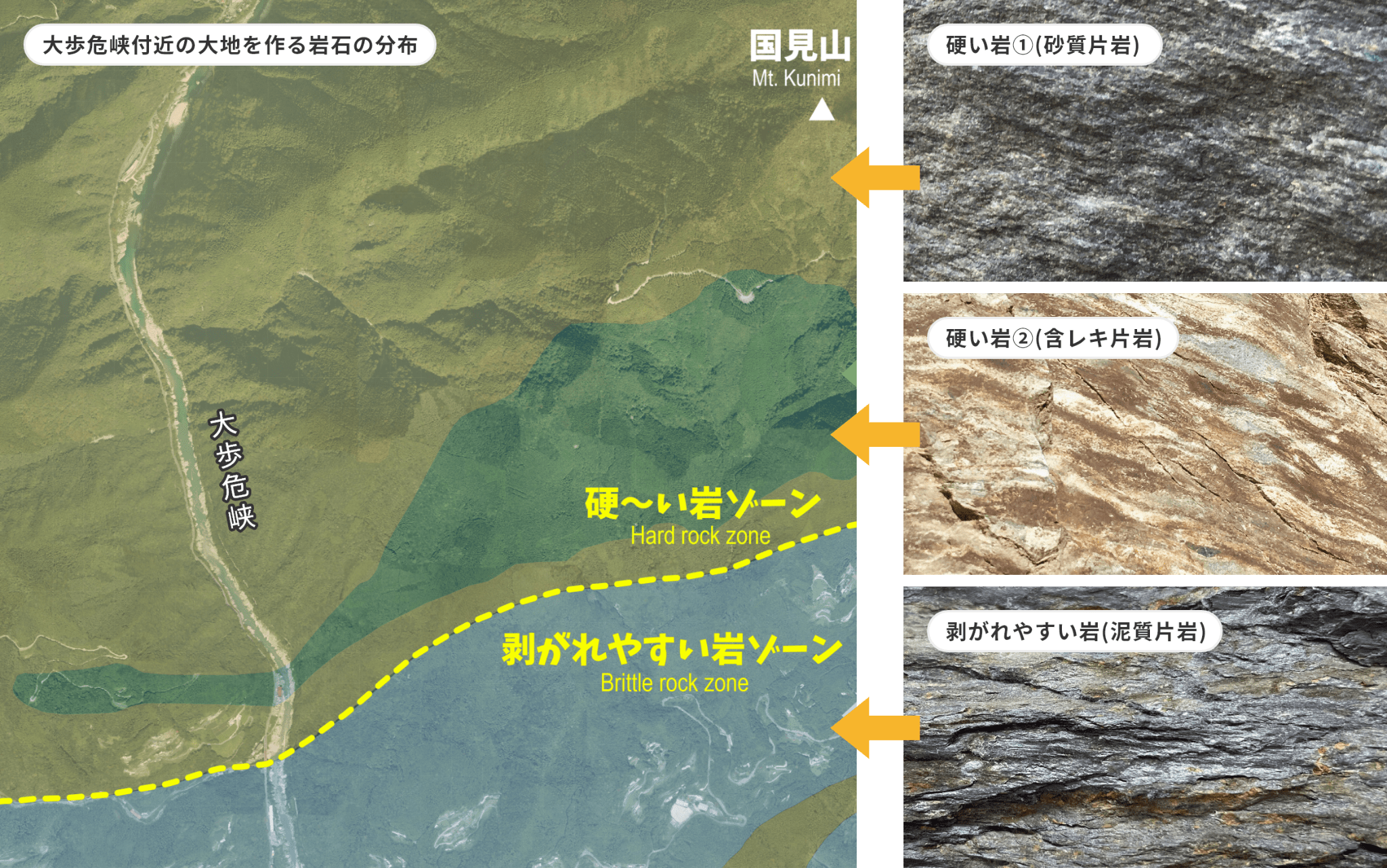

地下十数kmでギュ〜っと力を受けてきた「硬〜い岩石」

大歩危小歩危や祖谷渓の大地を作る「硬〜い岩石」。

その元々の姿は、約1億年前に海底にたまったレキや砂の地層で、プレート運動によって地下十数km付近に運び込まれ、ギュ〜っと圧力を受けて、砂質片岩・レキ質片岩という硬〜い岩石になりました。その後、岩石が地下深くから持ち上がり、今の大歩危小歩危、祖谷渓の大地を作り出しました。

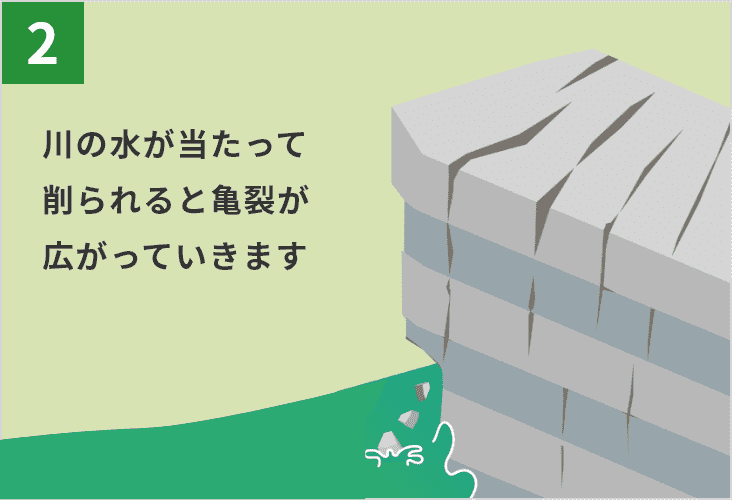

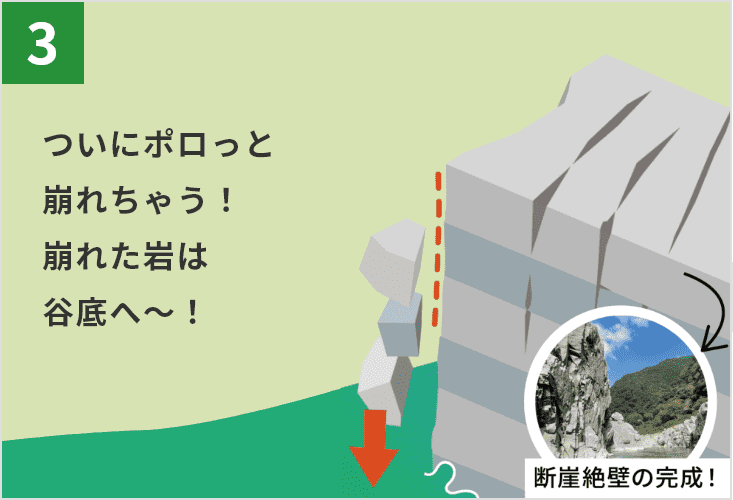

3つの要素が深〜く関係してできた険しい渓谷

断崖絶壁の大歩危小歩危、そして祖谷渓!..

この断崖絶壁の風景を作り出したのは①垂直に割れる「硬〜い岩石」、②四国山地の盛り上がり、③水量豊富な「吉野川」の流れ、という3つの要素が関係してできました。

ユニークな地名である「大歩危小歩危」の「歩危」という言葉は「川沿いの断崖絶壁」を示す古語。

険しい渓谷だからこそついた名前だったんですね。

この景観や自然環境をみんなで守りましょう。

私たちの大切な地球は、皆様の温かい心によって守られています。ゴミを捨てたり、大切な資源(岩石や植物など)を採取しないようにしましょう!

※このエリアには、その他の法律・条例によって守られてるものもあります。

大歩危小歩危・祖谷渓エリアのサイト一覧

ジオサイト

ジオサイトとは、守るべき大地の特徴が見られる場所を指します。

三名 と祖谷の含レキ片岩

大歩危峡や祖谷渓の大地の一部には、レキを含んだ結晶片岩「含レキ片岩」を観察することできます。この岩石は、7000~9000万年前の浅い海底に堆積した礫の地層が、その後プレート運動によって地下十数kmの深さまで運ばれました。その際のプレート運動の押し込みによって、レキが扁平に引き伸ばされました。その痕跡を肉眼で観察することができます。

なお、この含レキ片岩は徳島県の天然記念物に指定されています。

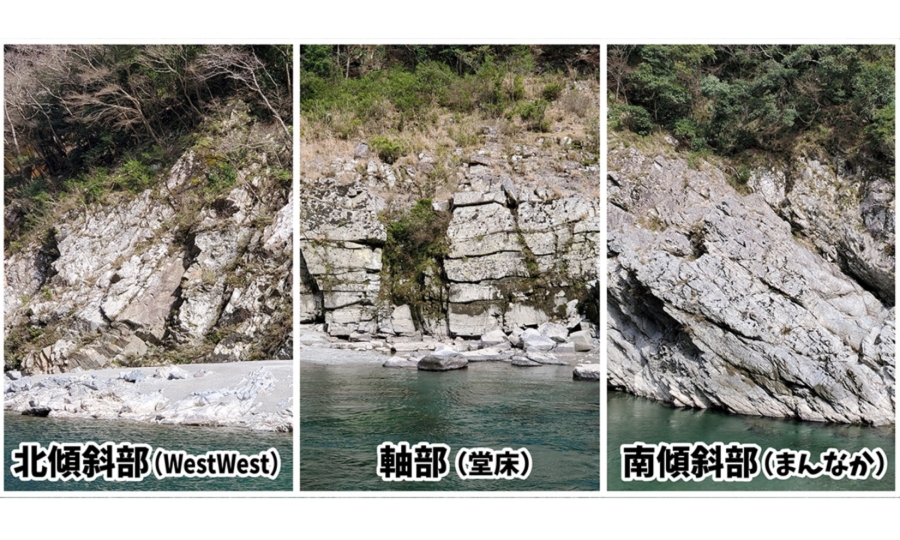

背 斜 構造と微 褶 曲 ・石英脈群

大歩危小歩危峡では、地層(結晶片岩)が数kmにわたって大きくドーム状にたわんだ構造を吉野川の川岸で観察することができます。褶曲は大きいので、下流側(WestWest)では北側に傾斜した地層が、堂床部分では水平の地層が、遊覧船乗り場(まんなか)では、南側に傾斜した地層を見ることができます。

この大きな褶曲から、地下深くで圧力を受けた岩石が隆起して、大歩危峡の山々を作り出している様子を感じることができます。

獅子岩

大歩危の遊覧船に乗船すると横向きの獅子のような「獅子岩」と呼ばれる岩を見ることができます。獅子岩のあごのあたりを見てみると、まるで獅子のヒゲのように突起している岩岩を観察することができます。これは川の流れによって削られてできたもので、吉野川の侵食と土地の隆起による造形美そのものです。

ひの字渓谷

祖谷川の険しい峡谷には、ひらがなの「ひ」の文字に見える川の流路を観察できる箇所があり、「ひの字渓谷」と呼ばれています。ここでは、硬い結晶片岩(砂質片岩やレキ質片岩)からなる大地に祖谷川が流れ込むことでできた河川の大蛇行の様子を観察することができ、その険しさと河川の大蛇行の様子は圧巻です。

エコサイト

エコサイトとは、大地と関係した守るべき生態系が見られる場所を指します。

塩塚高原の草原

この場所は一面にススキ草原が広がっています。茅葺き屋根や畑の肥料としてススキが使われていた頃には採草地として利用されていました。その頃から火入れ(野焼き)が行われており、現在でも継承されています。火入れのおかげで草原でしか生きられない生き物の大切な生育・生息場所となっています。

大歩危の河床植物群落

普段は顔を出している岩場も、吉野川が増水した時には沈んでしまいます。吉野川は頻繁に増水を繰り返すので、生き物が生きる環境としては非常に厳しい環境ですが、体を小型化したり、葉を細長くすることによってその環境に適応し、たくましく生きている植物たちが見られます。

野 鹿 池 山 の湿地とその周辺の自然林

この場所は地すべりによってできた線状凹地と呼ばれる凹地があり、水が貯まりやすく、湿地になっています。湿地やその周囲にはオオミズゴケや日本固有種のホンシャクナゲが見られます。落葉広葉樹が主で、野鹿池山を登っていくとブナ林も見ることができます。